1. 食中毒事件の概要

症状は下痢や腹痛という典型的なもので、食中毒の影響を受けた人々は大きな不快感と苦痛を経験しました。幸いにも、多くの方が適切な医療を受けることで症状は次第に改善していると報告されています。この事件を受けて、地元の保健所は迅速に調査を開始し、問題の原因を特定するための努力を続けています。

また、この事件に関連して、食事を提供した業者には、6日間の営業停止処分が下されています。これは、再発防止と安全管理の徹底を図るための措置です。市民や関係者の安全を守るために、さらなる対策と監視が求められています。このような食中毒事件は、福祉施設での食事提供の際の衛生管理の重要性を再認識させるものであり、今後の改善に向けた具体的なステップが必要です。

2. 福祉施設での食事提供の問題点

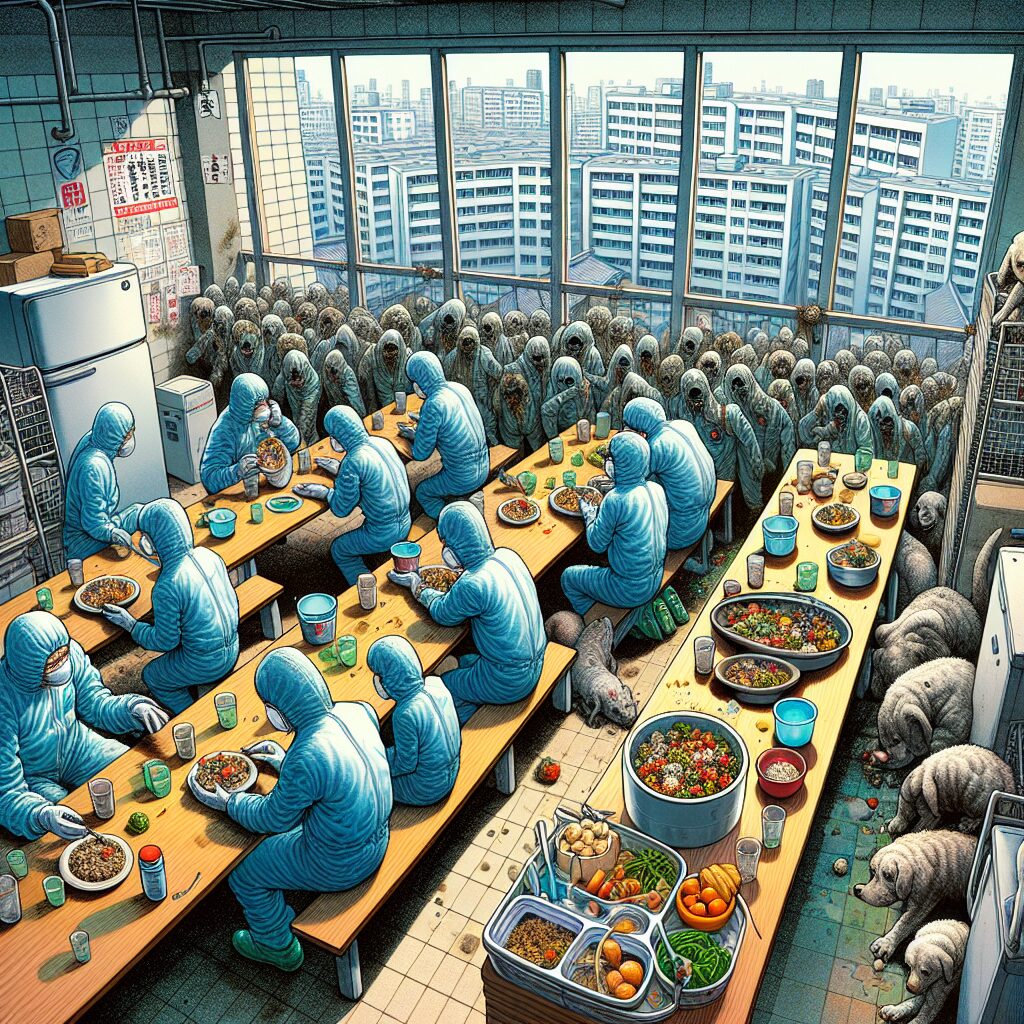

まず、提供された食事が食中毒の原因とされていますが、この事実は福祉施設における管理体制の脆弱性を浮き彫りにしました。福祉施設では、多くの利用者に毎日食事を提供するため、効率を重視するあまり、食材の管理や調理過程に不備が生じることもあるのではないでしょうか。

今回の事件では、業者には6日間の営業停止処分が下りました。これは単なる処分に留まらず、再発防止へ向けた重要なステップとなります。このような処分が下されることで、業者と施設は共に食中毒再発防止のための対策を矢継ぎ早に講じる必要性を認識することとなりました。

また、食材管理や調理方法の見直しも不可欠です。新鮮な食材の確保はもちろん、適切な保管、衛生を徹底した調理過程の遵守が求められます。さらに、厨房スタッフに対する定期的な衛生教育や適切な知識の共有も重要です。

福祉施設の利用者は高齢者が多く、食中毒の影響は特に深刻です。こうした事件が二度と起こらないよう、施設全体で安全な食事提供を目指し、管理体制を強化していくことが求められます。

3. 地域社会への影響

福祉施設での食事は、多くの利用者にとって日常生活の一部です。しかし、今回の件により、食事の安全性に対する懸念が一層高まりました。地方自治体は、今後の再発を防ぐために、監査の強化や衛生管理の徹底を図る必要があります。

また、この食中毒事件は地元経済にも影響を及ぼしています。福祉施設周辺のビジネスは、利用者やその家族の訪問頻度が減少することにより、売上減少の懸念を抱えています。さらに、事件に関連する業者への営業停止処分が下され、多くの人々の生活が直面しています。

地域全体としては、このような問題を乗り越え、安全で安心な社会の実現に向けた努力が求められています。地域住民の声を大切にし、行政と一丸となって、安全対策の強化を進めることが重要です。

4. 再発防止策と今後の展望

まず、この事件を受けて最も重要視されるべきことは、徹底した衛生管理です。施設内での食品管理はもちろん、調理場や食材の保管状況、さらには提供前のチェック体制の確立が急務です。これにより、今後の再発を防ぐだけでなく、利用者の安全と安心を確保することができます。

次に、行政による指導と監視の強化も求められています。地域の保健所や関係機関は、定期的な立ち入り検査や施設への指導を徹底することが必要です。このような監視体制の強化が、施設側へのプレッシャーとなり、衛生意識の向上につながることが期待されます。

さらに、施設運営者と地域の連携が欠かせません。地域住民と共に安全対策を構築し、食材の供給元の選定や情報共有を行うことで、地域全体での食の安全の意識を高めることができるでしょう。地域の声を反映させた対策を講じることで、地域社会全体の信頼を取り戻すことが重要です。

この事件を教訓に、各施設が食の安全性を一層重視し、利用者に安心して利用していただける環境を整えることが求められています。そして、施設運営者だけでなく、行政や地域が一体となって、食の安全性向上に向けた取り組みを続けていくことが、今後の展望となります。

まとめ

このような事態を防ぐため、和歌山市では早急に具体的な対策が求められています。まずは、食材の調達から調理、提供までの全工程において、衛生管理の徹底が必要です。それに加えて、職員に対する定期的な食の安全に関する研修や、衛生意識の向上を図ることも重要です。また、外部の専門家による衛生チェックの定期的な実施も有効な手段となります。

さらに、施設利用者やその家族が安心してサービスを受けられるような情報提供も必要です。例えば、施設内での衛生対策の進行状況を定期的に住民に報告することで、透明性を高めることができます。このように、福祉施設の安全性を向上させる具体的な取り組みが、地域社会全体の安心につながるのです。

コメント