介護保険制度を徹底解説!仕組みから課題、未来の展望まで

はじめに

日本は世界でも類を見ない「**超高齢社会**」に突入しており、高齢者が安心して質の高い生活を送れる社会の実現は、喫緊の課題となっています。こうした背景から、2000年に施行された**介護保険制度**は、介護を必要とするすべての人々が、個々のニーズに応じた適切なサービスを受けられるよう、社会全体で支える仕組みとして導入されました。この制度は、高齢化の進展とともにその重要性を増しており、私たちの日常生活にも深く関わっています。

この記事では、介護保険制度の基本的な仕組み、その歴史的背景、現在の運用状況と抱える課題、そして持続可能な未来に向けた展望について、詳細かつ分かりやすく解説します。この制度を深く理解することは、私たち自身の将来、そしてこれからの日本の社会を考える上で不可欠です。

—

介護保険制度の歴史と背景:なぜこの制度が必要とされたのか

介護保険制度が誕生する以前の日本社会では、高齢者の介護は主に「家族の役割」とされており、特に女性がその重い負担を担うケースが一般的でした。しかし、高度経済成長期を経て、社会構造が大きく変化します。核家族化が進み、共働き世帯や単身世帯が増加したことで、家族による介護の継続が困難になる家庭が増加しました。また、介護をする側の負担が大きくなり、介護離職や共倒れといった社会問題も顕在化していきました。

こうした状況の中、「家族」だけではなく「**社会全体で介護を支える仕組み**」の必要性が強く認識されるようになりました。1980年代後半から介護サービスの充実は喫緊の課題とされ、1990年代には「ゴールドプラン」などの施策が打ち出されます。そして、利用者がサービスを主体的に選択し、利用できる仕組みとして、2000年4月に介護保険制度が施行されました。この制度の導入は、日本の介護のあり方を根本から変革し、多様な介護サービスが体系的に提供される道を開いた画期的な出来事でした。

制度施行以来、国、都道府県、市区町村がそれぞれの役割(財源の負担、制度の運営・監督、サービス提供事業者の指定など)を果たしながら、被保険者へのサービス提供や費用負担の調整を進めてきました。これは、高齢化の進展と社会情勢の変化に合わせて、より良い介護システムを構築しようとする日本の不断の努力の現れと言えるでしょう。今日では、介護保険制度は国民にとって必要不可欠な社会保障制度の一翼を担っています。

—

介護保険制度の基本的な仕組みを徹底解説

介護保険制度は、一見複雑に感じられるかもしれませんが、いくつかの基本的な要素を理解すれば、その全貌が見えてきます。ここでは、制度の根幹をなす「被保険者と給付対象」「保険料と財源の仕組み」「要介護認定とケアプラン」について詳しく解説します。

1. 被保険者と給付対象:誰が介護保険の対象となるのか

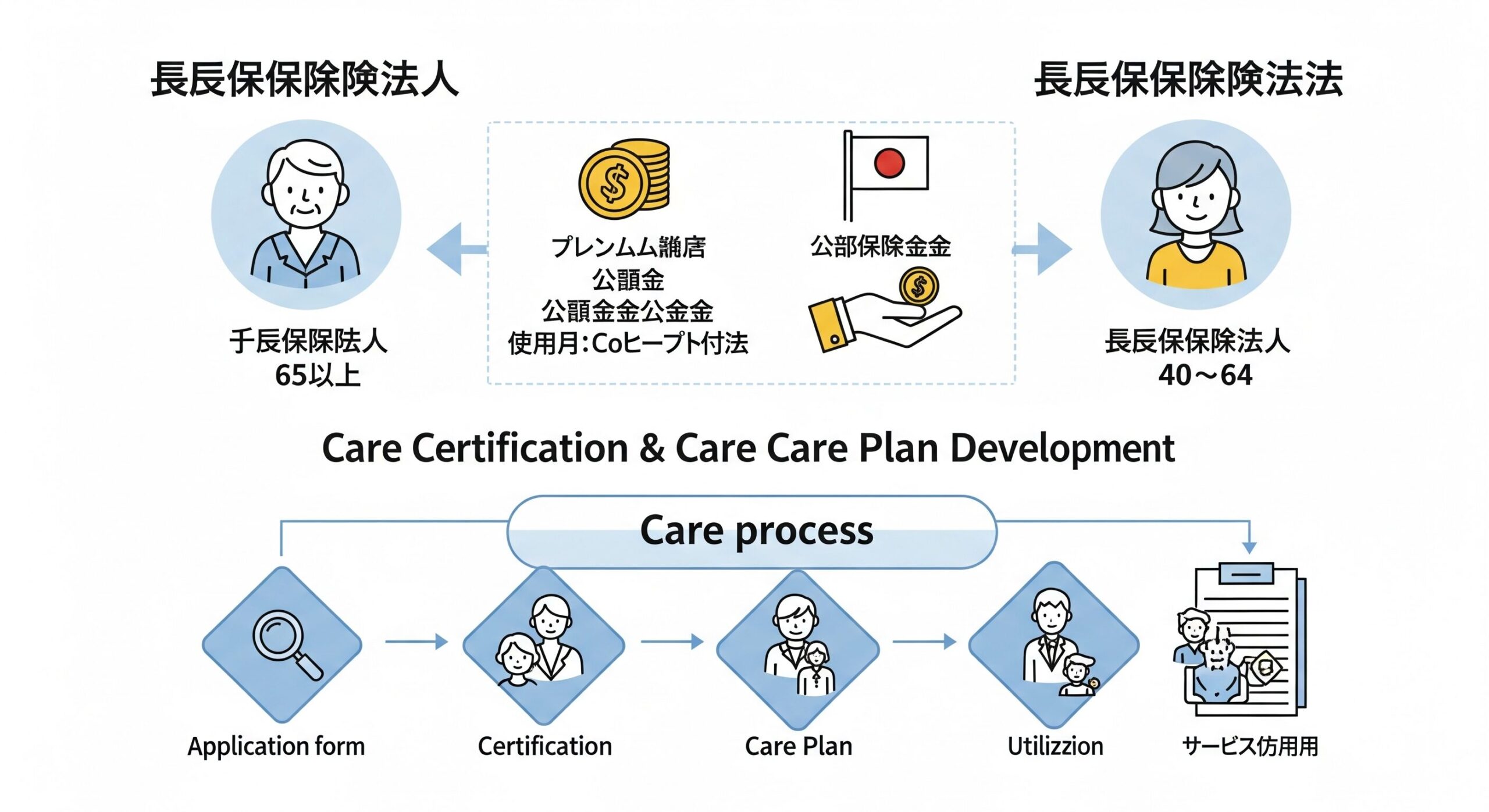

介護保険制度では、年齢によって以下の2つの区分で被保険者が定められており、それぞれ介護サービスが利用できる条件が異なります。

- 第1号被保険者(65歳以上)

日本国内に住所があるすべての65歳以上の高齢者が原則として介護保険に加入します。この区分の被保険者は、介護が必要となった原因を問わず(例えば、病気、けが、認知症など)、要介護認定を受けることで介護サービスを利用することができます。多くの方がこの区分に該当し、日本の高齢化社会を支える主要な担い手となっています。2023年時点で、第1号被保険者は約3,600万人(※1)に上るとされています。 - 第2号被保険者(40歳〜64歳)

日本国内に住所がある40歳から64歳までの医療保険加入者が対象となります。この区分の場合、介護が必要となった原因が「特定疾病」である場合に限り、介護サービスを利用できます。特定疾病とは、国が定める16種類の疾病(例:若年性認知症、脳血管疾患、がんの末期など)であり、老化に起因する病気が中心です。これにより、若年層が将来的に介護が必要になった場合でも、一定の条件のもとで制度の恩恵を受けられる仕組みとなっています。

図:介護保険制度における被保険者の区分

このように、年齢や特定の疾病の有無によって被保険者の範囲が定められており、それぞれの状況に応じたサービス提供が実現されています。

2. 保険料と財源の仕組み:制度を支えるお金の流れ

介護保険制度の安定的な運営を支える財源は、以下の3つの柱で成り立っています。これにより、保険料だけに依存することなく、社会全体で介護を支える持続可能な仕組みが構築されています。

- 介護保険料

- 第1号被保険者(65歳以上):市区町村が、本人の所得状況や世帯の状況などに応じて保険料を徴収します。徴収方法は、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年金額が少ない場合は納付書や口座振替(普通徴収)となります。保険料額は、3年ごとに見直され、各市区町村の介護サービス費用に応じて設定されます。

- 第2号被保険者(40歳〜64歳):加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の保険料と一体的に徴収されます。医療保険の種類や収入によって保険料額が異なります。

この保険料が、介護保険財源の約50%を占める重要な基盤となります。(※2)

- 公費(国・地方自治体からの補助金)

国(25%)、都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)からの税金(公費)が、介護保険財源の約50%を占めます。これにより、保険料だけでは賄いきれない部分を社会全体で支える形になり、財政的な安定性を高めています。公費の投入は、介護サービスを社会基盤として位置づける国の意思表示でもあります。 - 利用者負担

介護サービスを利用する際は、利用者が費用の一部を自己負担する仕組みになっています。原則として、所得に応じて**1割、2割、または3割の自己負担**が求められます。高額介護サービス費制度など、自己負担が高額になった場合の軽減措置も設けられていますが、利用者負担はサービスを過度に利用しないようにするインセンティブにもなっています。

このように、複数の財源が組み合わさることで、持続可能な介護サービスの提供が支えられているのです。財政の健全性は、今後の高齢化社会においてますます重要になります。

3. 要介護認定とケアプラン:あなたに合った介護サービスのために

介護サービスを利用するためには、まず市区町村が実施する「**要介護認定**」を受ける必要があります。この認定によって、個々の介護度(「要支援1・2」「要介護1~5」の段階)が判断され、利用できるサービスの範囲や支給限度額が決まります。

- 要介護認定の流れ

- 申請:市区町村の窓口に申請書を提出します。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を依頼することも可能です。

- 訪問調査:市区町村の職員や委託を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状況や日常生活動作(食事、入浴、排泄など)について聞き取り調査を行います。

- 主治医意見書:申請者の主治医が、病状や心身の状況、医療上の注意点などを記載した意見書を作成します。

- 審査・判定(介護認定審査会):訪問調査の結果や主治医意見書に基づき、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、介護の必要性や介護度を総合的に審査・判定します。

- 認定結果通知:審査会の結果に基づいて、市区町村が認定結果(要支援1・2、要介護1~5、非該当)を利用者に通知します。

このプロセスは、利用者の公正かつ適切な介護度を判断するために非常に重要です。

- ケアプランの作成

要介護認定の結果に基づき、利用者が適切な介護サービスを受けられるよう、専門家が個別の「**ケアプラン**」(介護サービス計画)を作成します。- 要支援の方:地域包括支援センターの保健師や社会福祉士などが、「介護予防ケアプラン」を作成します。自立した生活を送れるよう、介護予防に重点を置いた支援が計画されます。

- 要介護の方:居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、「居宅サービス計画」を作成します。利用者の心身の状態、生活環境、家族の状況、本人の希望などを考慮し、最適な介護サービスの組み合わせを提案します。施設に入所する場合は、施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作成します。

このケアプランは、利用者が自分に本当に必要なケアを、納得の上で受けるための「設計図」のようなものです。定期的に見直しが行われ、利用者の状態変化に応じて柔軟に対応されます。

- 提供されるサービスの種類

ケアプランに基づいて、以下のような多岐にわたる介護サービスが提供されます。- 在宅サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、住宅改修など。

- 施設サービス:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院など。

- 地域密着型サービス:認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームなど。住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援するサービスです。

これらのサービスは、利用者の生活の質(QOL)の維持・向上を目指し、自立を支援する目的で提供されます。

この仕組みにより、利用者は自分に本当に必要なケアを、納得の上で受けることができるようになっています。介護保険制度の全体像を理解することで、より安心してサービスを利用し、自身の介護に対する備えをすることができます。

—

現在の運用状況と抱える課題:持続可能な介護のために

介護保険制度は高齢社会を支える重要な柱ですが、その運用にはいくつかの大きな課題が横たわっています。これらの課題を乗り越えなければ、制度の持続可能性は危うくなります。

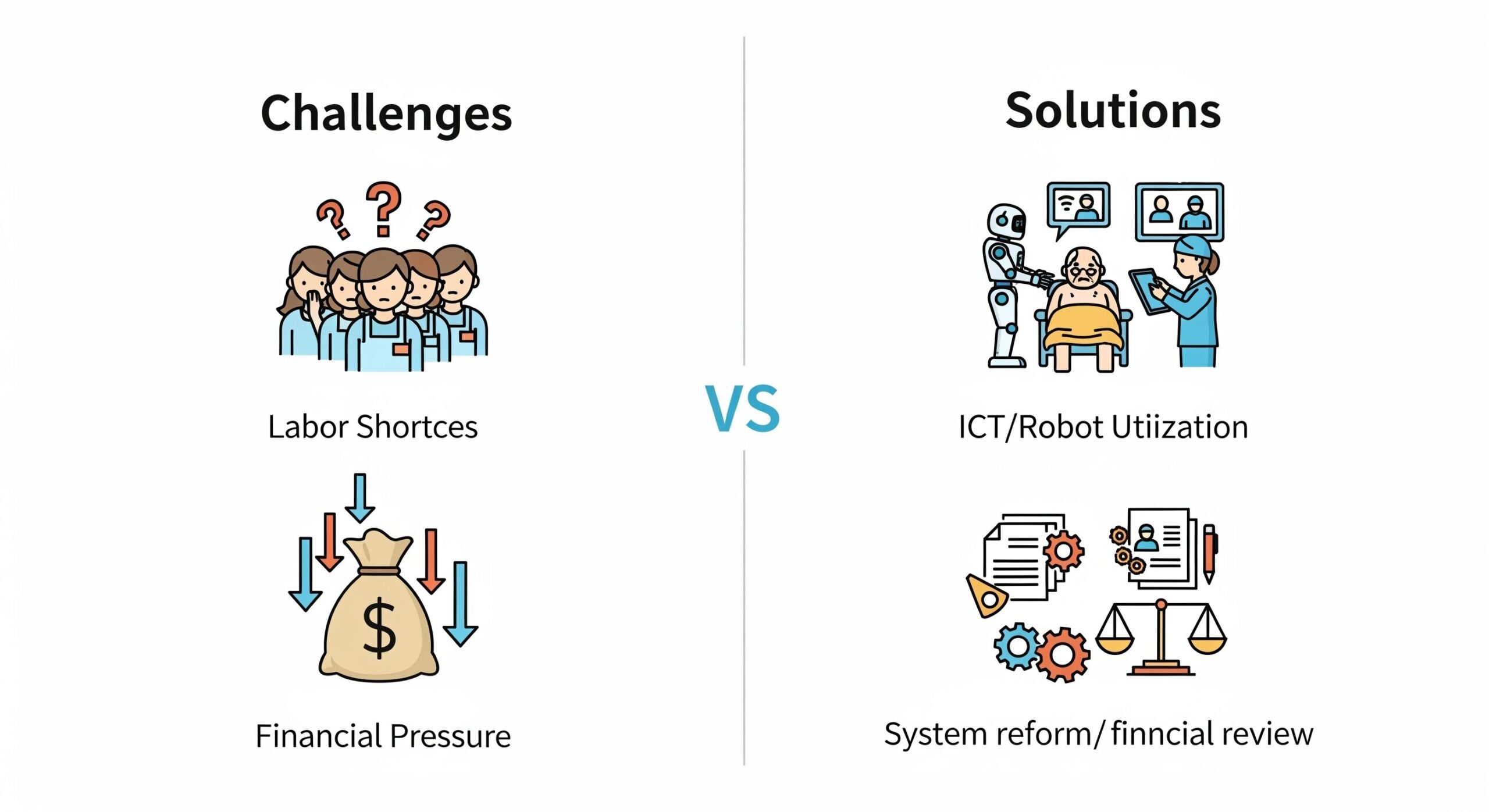

1. 増大する介護ニーズと深刻な人手不足

日本の急速な高齢化は、介護サービスの需要を爆発的に増加させています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(※3)によると、2040年には高齢者人口がピークを迎え、それに伴い要介護認定者数も大幅に増加すると予測されています。しかし、その一方で、介護現場では**深刻な人手不足**が続いており、これがサービスの質の維持や安定的な提供を困難にしています。

- 人手不足の背景

介護の仕事は、利用者の身体介護や生活援助など、体力・精神的な負担が大きいにもかかわらず、他の産業に比べて賃金水準が低い、労働時間が不規則である、夜勤があるなど、労働環境が厳しいという課題があります。厚生労働省の調査(※4)でも、介護職員の離職理由として「賃金の低さ」「仕事の負担感」などが上位に挙げられています。また、介護福祉士などの専門職の資格取得者の絶対数も、増加するニーズに追いついていないのが現状です。 - 現場の取り組みと国の対策

この課題に対し、自治体や介護事業者は、労働環境の改善、キャリアアップ支援、研修制度の充実など、さまざまな取り組みを進めています。国もまた、介護職員の処遇改善(介護報酬の引き上げ)、介護福祉士の養成数増加、介護職員の特定技能制度による外国人材の受け入れ拡大などを推進しています。さらに、**ICT(情報通信技術)や介護ロボットの活用**も、現場の負担軽減と業務効率化の切り札として期待されています。例えば、見守りセンサーによる夜間の巡回負担軽減や、移乗支援ロボットによる身体的負担の軽減などが進められています。

図:介護現場における課題と解決策のイメージ

これらの取り組みは進められているものの、需要の増加に供給が追いつかない状況が続いており、今後もこの問題は介護保険制度の最大の課題の一つであり続けるでしょう。

2. 財政的な持続可能性:増大する費用をどう賄うか

介護保険制度は、多くの人々が利用する非常に重要な制度である反面、利用者の急増に伴い、**保険財政への負担**が増大しています。介護費用は2000年の制度開始当初の約3.6兆円から、2022年度には約10.9兆円(※5)と、わずか20年余りで約3倍に膨れ上がっています。高齢化がさらに進む日本では、この財源の問題は避けて通れません。

- 財政圧迫の要因

主な要因としては、高齢者人口の増加とそれに伴う介護サービス利用者の増加、一人あたりの医療費・介護費の増加、そして医療技術の進歩による平均寿命の延伸が挙げられます。また、団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題や、さらにその先の2040年問題など、将来的な人口構造の変化も財政に大きな影響を与えます。 - 制度改革の必要性

国や地方自治体は、定期的な保険料の見直し、公費負担の調整、利用者負担の適正化など、制度全体の**持続可能性を確保するための改革**を常に検討・実施しています。具体的には、軽度者のサービス見直し、自己負担割合の引き上げ(所得に応じた2割、3割負担の導入)、高額介護サービス費の基準見直しなどが過去に行われてきました。これは、現役世代の負担と、将来の高齢者の安心のバランスを取るための非常に難しい課題であり、国民的な議論が不可欠です。財源確保のためには、消費税増税や新たな税の創設といった議論も避けられない可能性があります。

介護保険制度は、社会全体で高齢者を支えるという理念のもと成り立っていますが、その財政的な持続可能性を確保するためには、国民一人ひとりがこの問題に目を向け、理解を深めることが重要です。財源の確保とサービスの質の維持という二律背反の課題に、私たちは今後も向き合っていく必要があります。

—

未来への展望:持続可能で質の高い介護を目指して

介護保険制度は、現在の課題を乗り越え、より持続可能で質の高いサービスを提供するために、次のような方向性での改善・発展が期待されます。これらの取り組みは、高齢者が自分らしく安心して暮らせる社会の実現に不可欠です。

1. 技術革新のさらなる活用:介護の「質」と「効率」を両立

AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)を活用した技術は、介護現場に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。例えば、**センサーやカメラによる見守りシステム**は、夜間の巡回頻度を減らしつつ、利用者の異変を早期に察知することで、介護職員の負担軽減と利用者の安全確保に貢献します。また、排泄予測デバイスや服薬支援機器などは、利用者の自立支援を促し、介護の質を高めることができます。

さらに、**介護ロボットによる身体介護の支援**は、特に移乗や入浴といった身体的負担の大きい業務において、介護職員の腰痛予防や負担軽減に繋がります。コミュニケーションロボットは、認知症高齢者の精神的な安定や、孤独感の解消にも寄与することが期待されています。オンラインでのケア相談やAIによるケアプラン作成支援は、業務の効率化だけでなく、より個々のニーズに合わせたきめ細やかなサービス提供を可能にするでしょう。

技術の導入には初期費用や運用コスト、人材育成といった課題もありますが、これらを克服することで、介護サービスの効率化と質の向上、そして現場職員のモチベーション向上に大きく貢献するはずです。

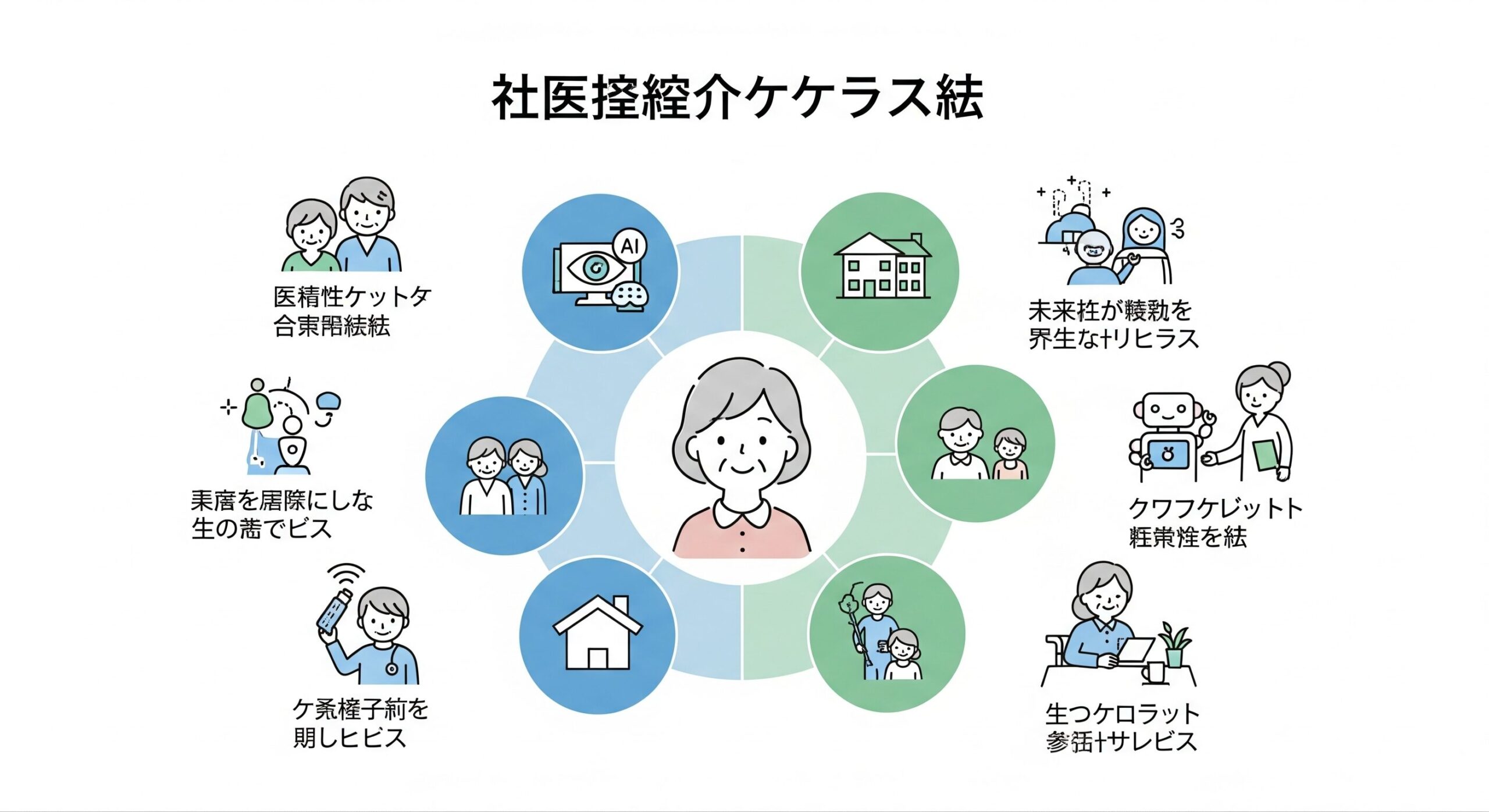

2. 地域包括ケアシステムとの連携強化:住み慣れた地域で最後まで

「**地域包括ケアシステム**」は、高齢者が住み慣れた地域で、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制のことです。2025年を目途に、団塊の世代が後期高齢者となる中で、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域全体で支える包括的な仕組みが推進されています。(※6)

介護保険制度はこのシステムの中核を担い、地域包括支援センターがその機能を果たします。医療機関、介護サービス事業所、地域住民、ボランティア団体などが有機的に連携することで、高齢者の多様なニーズにきめ細かく対応できるようになります。具体的には、医療と介護の連携を強化し、退院後の在宅生活移行をスムーズにする、地域の多様なサービス資源(配食サービス、見守り活動、サロン活動など)と介護サービスを組み合わせる、といった取り組みが進められます。これにより、高齢者が孤立することなく、地域社会の一員として安心して暮らせる環境づくりが進むでしょう。

3. 制度改革と財政の見直し:持続可能な制度設計へ

介護ニーズの変動に柔軟に対応し、将来にわたって持続可能な介護保険制度を維持するためには、制度面での**抜本的な改革**や、新たな財源確保の仕組みの構築が不可欠です。

- 高齢者自身の健康寿命延伸:介護予防活動へのインセンティブ付与や、地域における健康増進プログラムの強化は、要介護状態になることを遅らせ、ひいては介護費用の抑制に繋がります。例えば、フィットネスジムの利用補助や、ボランティア活動への参加促進などが考えられます。

- 世代間での負担の公平性:現役世代の負担増を抑制しつつ、高齢者の安心を確保するためには、国民全体での議論が必要です。利用者負担のあり方、高所得者の保険料負担の適正化、医療保険と介護保険の一体化なども議論の対象となる可能性があります。

- 多様な主体が介護サービスに参画できる仕組みの創出:NPO法人、企業、地域住民など、多様な主体が介護サービスや生活支援に参画できるような制度設計を進めることで、サービスの多様化と質の向上、そして地域での支え合いを促進することができます。

これらの取り組みによって、介護保険制度がより持続可能で、利用者に優しい形に変革されることが期待されています。政府は数年ごとに介護保険法の改正や介護報酬の改定を行い、常に社会情勢に合わせた制度の見直しを行っています。国民一人ひとりがこの制度を「自分事」として捉え、積極的に議論に参加することが、より良い未来を築くための第一歩となります。

—

まとめ:介護保険制度と共に築く、安心の高齢社会

介護保険制度は、日本の超高齢社会を支える基盤として、介護サービスの多様なニーズに応えるための極めて重要な仕組みです。被保険者の範囲、保険料・公費・利用者負担による財源確保、そして要介護認定を通じた個別ケアプランの作成など、制度の運用は多岐にわたります。その根底には、「介護を社会全体で支える」という強い理念があります。

しかし、急増する介護需要や深刻な人手不足、そして財政面での持続可能性といった課題は、今後の改革を避けては通れない問題として私たちの前に立ちはだかっています。これらの課題を乗り越えるためには、技術革新のさらなる活用、地域包括ケアシステムとの連携強化、そして国民的な議論を伴う制度改革と財政の見直しが不可欠です。

介護保険制度は、単なる社会保障制度ではなく、高齢者が尊厳を保ち、自分らしい生活を人生の最後まで送り続けるための希望の光です。この制度をより良いものへと発展させ、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、私たち一人ひとりが制度の現状と未来について関心を持ち、積極的に議論に参加することが大切です。介護保険制度と共に、共生社会の実現に向けた道を力強く歩んでいきましょう。

介護保険制度について、さらに詳しく知りたい点や、疑問に感じることがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください!

また、介護に関するお悩みやご相談がありましたら、以下の関連ブログもご参照ください。専門的な情報や解決策が見つかるかもしれません。

コメント