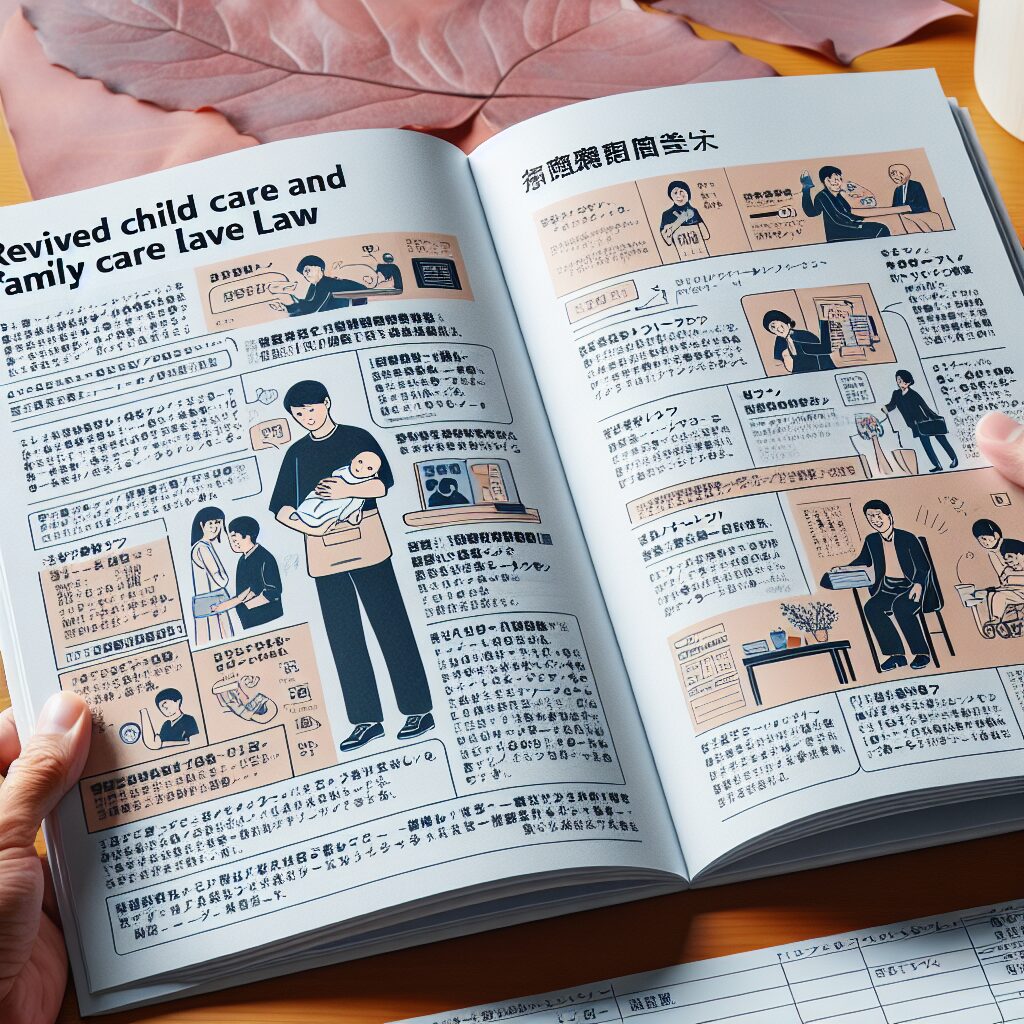

1. 改正育児・介護休業法とは

この法改正の背景には、育児休業の取得率における男女格差、介護を理由に職を離れる現状、そして従来の制度が抱える対応の不備といった深刻な課題があります。2023年度のデータでは、男性の育児休業取得率は30.1%と30%を超えたものの、女性の取得率には大きく及ばないことが示されています。これに対し、政府は2025年までに男性の育休取得率を50%、2030年には85%に引き上げる目標を掲げています。

加えて、企業が対応しなければならない施策として、子の看護休暇の適用拡大、残業免除の対象拡大、男性育休の「見える化」強化と取得状況の公表義務の拡大などがあります。これらの施策は、企業にとって競争力を左右する要素となり、改正法の施行が企業の在り方を大きく変える可能性があります。

実際、女性の継続就業率が20代後半をピークに低下する傾向が続いており、これは女性のキャリア継続を妨げる障壁となっています。また、例として挙げられる子どもに関する柔軟な措置や、介護を理由に職場を離れる人々に対する制度整備の遅れは、すぐに取り組まなければならない課題です。

改正育児・介護休業法の施行により、働きながらも育児や介護ができる環境が整うことが期待されています。そのため企業は、法の趣旨に基づいた柔軟で実効的な対応を求められることになります。

2. 法改正の背景にある課題

また、育児期の女性が希望するフルタイム勤務が難しい状況が続いています。企業が柔軟な勤務制度を整備していないため、子供が3歳を過ぎても望まない退職やキャリアの中断を強いられるケースが多く見受けられます。この点において、制度の未整備が女性の職場復帰を阻む要因となっています。

さらに、育児休業の取得に関して、依然として男女間の大きな格差が存在します。2023年には、男性の育児休業取得率が30.1%に達しましたが、女性の取得率と比べると、まだ大きな差があります。この格差は、育児と仕事の両立が女性の専権事項であるという誤解を助長し、制度が男性にも開かれていることを十分に伝えられていない現状を反映しています。

そして、障がい児の育児や医療的ケアが必要な子ども、ひとり親家庭に対する制度の対応が不十分であることも指摘されています。こうした多様な家庭事情に対応するためには、従来の画一的な制度では不十分です。また、親の介護が必要な場合の離職者が年間10万人を超えるという現実も、介護制度が職場で利用しにくい環境にあることを示しています。これらの課題を踏まえ、政府は男性の育児休業取得率を2025年までに50%、2030年までに85%にまで引き上げるという目標を掲げているのです。

3. 2025年10月から施行される内容

また、男性の育児休業取得を「見える化」するための体制が強化されます。これにより、父親も積極的に育児に関わることが期待されています。この見える化は、働く父親のロールモデルを作り出し、職場全体で育児休業を取得しやすい雰囲気を作ることに繋がります。

さらに、介護休業制度の認知を向上させるための施策も施行されます。多くの従業員が介護休業制度を認識し利用できるよう、企業は情報提供に力を入れる必要があります。これにより、「親の介護」を理由にした離職を減らし、労働力不足の解消に貢献することが期待されています。

この改正法の施行により、企業は柔軟な働き方の提供、育児と介護の支援体制の強化、そしてその情報発信に力を入れることが求められます。労働市場の変化に対応した取り組みが企業の競争力を高める鍵となるのです。企業はこれを機に社内の制度を見直し、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

4. 企業が押さえるべきポイント

この改正法は、仕事と育児・介護の両立を支援するために設計されており、組織としての選択は、企業の存続にも関わる重要なものです。

\n\nまず企業が最初に考慮すべきは、改正法の内容を正確に把握し、実際の運用に適用させる準備です。

表面的な体制を整えるだけではなく、具体的な実務対応が求められ、これは社員一人ひとりの働き方に直接影響を与えます。

このためには、社内通知文例の作成と活用が非常に効果的です。

こうした文例は、従業員に法改正の内容をわかりやすく説明する助けとなり、具体的な行動へとつなげる役割を果たします。

\n\nまた、改正法の背景にある男女格差の是正にも重点を置くべきです。

特に女性の育児休業後の継続就業率が低下している現状を考慮し、企業内での多様な働き方の導入や、男性の積極的な育児参加を促す施策も必要です。

この取り組みによって、企業は男性の育児休業取得率を高め、政府が掲げる目標達成に寄与することが求められます。

\n\nさらに介護については、親の介護を理由とした離職防止策も必要です。

従業員が気軽に介護休業を取得できる環境を整えることで、長期的な人材の確保につながります。

\n\n以上のポイントを押さえて、企業は改正育児・介護休業法に対応し、同時に社員のライフステージを支援するための強固な体制を整備することが求められます。

この取り組みが最終的に組織の競争力を高めることにつながるのです。

まとめ

改正育児・介護休業法は、2025年4月から段階的に施行され、一部は同年10月から本格施行されます。

この改正の背景には、育児や介護による離職が社会問題化している現状があります。

特に、育児休業取得の男女格差や、介護を理由とする離職者数の多さが指摘されています。

男女共に育児と仕事を両立するための制度が必須であり、企業の競争力を強化するためにも、働きやすい職場環境の整備が求められています。

具体的には、子どもが3歳を過ぎても柔軟な働き方を選べる制度の導入、男性の育児休業の取得促進が挙げられます。

このような制度を導入することで、企業はより多くの人材を確保し、長期的に持続可能な経営を実現することができます。

コメント