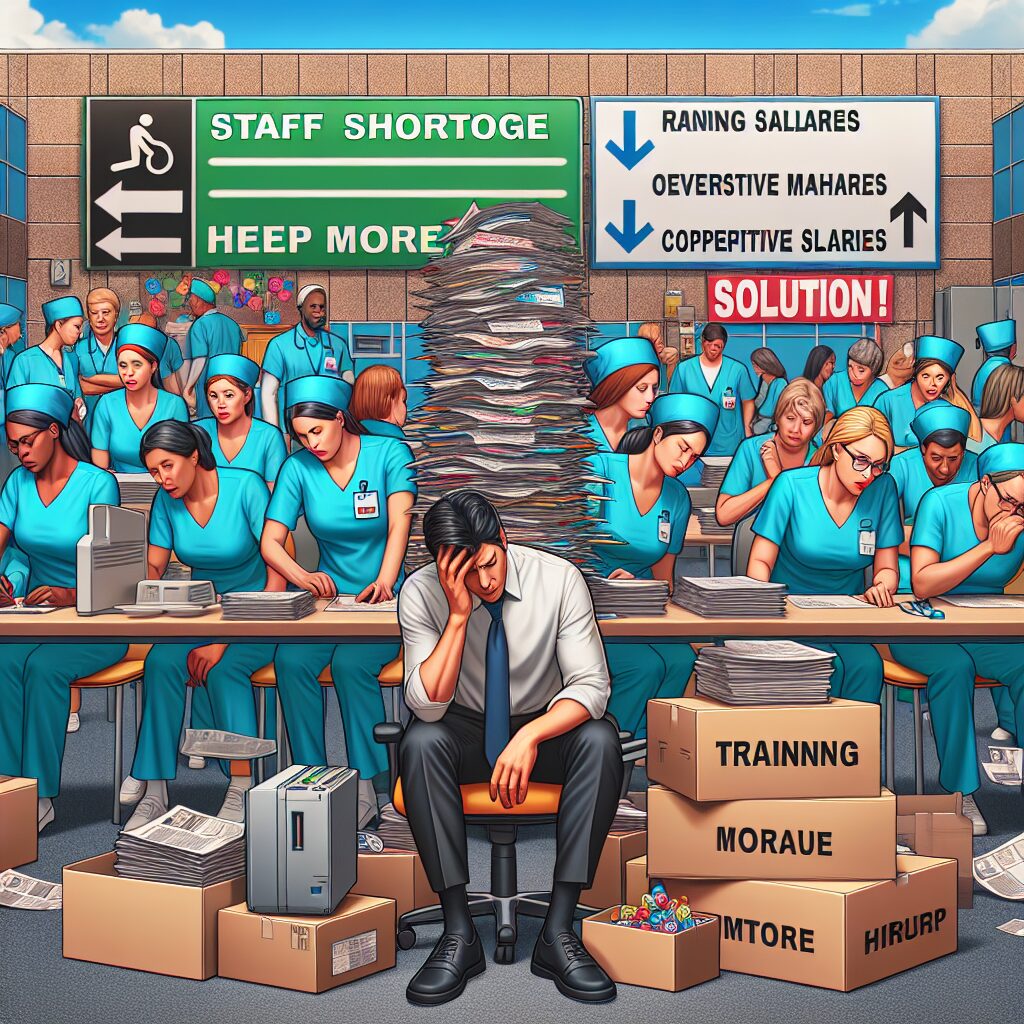

1. 現在の介護業界の人材不足

特に訪問介護員は職種別で最も不足しており、83%の事業所がこの職種の人材不足を訴えています。続いて介護職員が69%、看護職員が44%、介護支援専門員が35%と、多くの分野で人材の不足が深刻化しています。

また、これらの職種の離職率も問題です。訪問介護員の離職率は11%であり、介護職員は13%、看護職員は16%、介護支援専門員は10%といった数値が報告されています。

さらに、事業者たちはさまざまな採用活動を試みていますが、その効果にも限りがあります。「職員に知人の紹介を依頼」などの方法は、一定の効果を上げているものの、根本的な解決には至っていません。これらの状況を鑑みると、介護業界全体で一丸となった持続可能な解決策が求められていると言えるでしょう。

2. 離職率とその影響

離職率が高いことは、職場の雰囲気やチームの一体感にも影響を与えます。頻繁に人員が入れ替わることで、新しく入った職員がなじめず、またすぐに辞めてしまう悪循環に陥ることがあります。このような状況が続くと、残る職員の負担も増大し、離職のさらなる要因となります。また、離職率が高い職場は、新たな人材の雇用にも悪影響を及ぼします。優秀な人材ほど、安定した環境を求める傾向があります。そのため、高い離職率は介護業界全体の人材確保を難しくする要因の一つとなっています。

介護業界においては、離職を防ぐため、職員が働きやすい環境を作ることが求められます。例えば、職員同士が情報を共有し、協力できる仕組みを整えることで、業務負担を減らすことができます。また、適切な評価制度を導入し、職員の意欲を高めることも大切です。さらに、介護職員が手厚い研修を受けられるようにすることで、専門性を高め、やりがいを感じられる職場環境を作ることが重要です。

3. 効果的な人材採用方法

まず、「ハローワークや福祉人材センターの担当者に相談」は、多くの介護事業者が利用しています。この方法は67%の事業者が実施しているものの、その効果は40%に留まっています。しかし、公的支援機関との連携を図ることで、採用活動の幅を広げることが可能です。

次に、職員に知人の紹介を依頼する方法があります。この方法は66%の事業者が取り組んでおり、効果は46%と比較的高めです。内部からの紹介は、事前に候補者の人柄やスキルについてある程度把握できるため、効果的な方法と言えるでしょう。

また、有料職業紹介所を活用した採用も42%の事業者が実施しており、効果は45%と評価されています。専門的な人材を求めている場合に、特に有効です。

さらに、民間の有料求人情報サイトを利用することも一つの方法です。37%の事業者がこの方法に取り組み、効果は41%となっています。幅広い求職者にリーチすることができるため、多様な人材を採用する手段として注目されています。

こうした方法の中で、各事業者が自社に最も適した採用方法を選択し、実施することが重要です。

4. 介護職の待遇と給与

こうした現状から、多くの業界関係者が給与改善を求めているのが実態です。特に、介護職員や訪問介護員の月収は他の職種と比較して大差がなく、労働の過酷さと見合っていないことが問題視されています。事業者側も人材を確保するためには、待遇改善が急務であると言えるでしょう。

一方で、介護職の待遇改善には財源確保という課題も存在します。政府や自治体の援助、あるいは介護保険制度の見直しなど、多角的な視点からの取り組みが必要です。職場環境の改善と合わせて、給与水準の引き上げが図られれば、職員の定着化にもつながり、ひいては介護サービスの質の向上にも寄与することでしょう。

5. 最後に

特に高齢化社会において、介護の需要が急増する中でスタッフが圧倒的に不足している状況です。

この問題は、介護現場だけでなく、地域社会全体にも大きな影響を与えています。

\n\n介護労働安定センターの調査によれば、職員が不足していると考える介護事業所が全体の約7割に上ることがわかっています。

この調査は、2024年度のもので、全国各地の介護事業所を対象に行われました。

訪問介護員や介護職員、看護職員といった職種での人材不足が特に深刻です。

\n\n人材不足を解消するためには、大規模な採用活動や待遇の改善が不可欠です。

調査では、ハローワークや福祉人材センターを利用した採用活動の他、職員に知人を紹介してもらう方法が効果的であると報告されています。

また、職種ごとの賃金改善や労働環境の見直しも必要です。

\n\n長期的に持続可能な介護人材の確保を目指すためには、現場の声をしっかりと拾い上げ、政策に反映させることが重要です。

地域社会全体で支える体制を強化し、高齢者が安心して暮らせる社会の構築を目指したいものです。

コメント