後期高齢者医療制度は75歳以上が対象で、所得に応じた医療費の負担割合を設定。2022年10月から2割負担が導入され、2025年9月まで負担増を抑える措置あり。

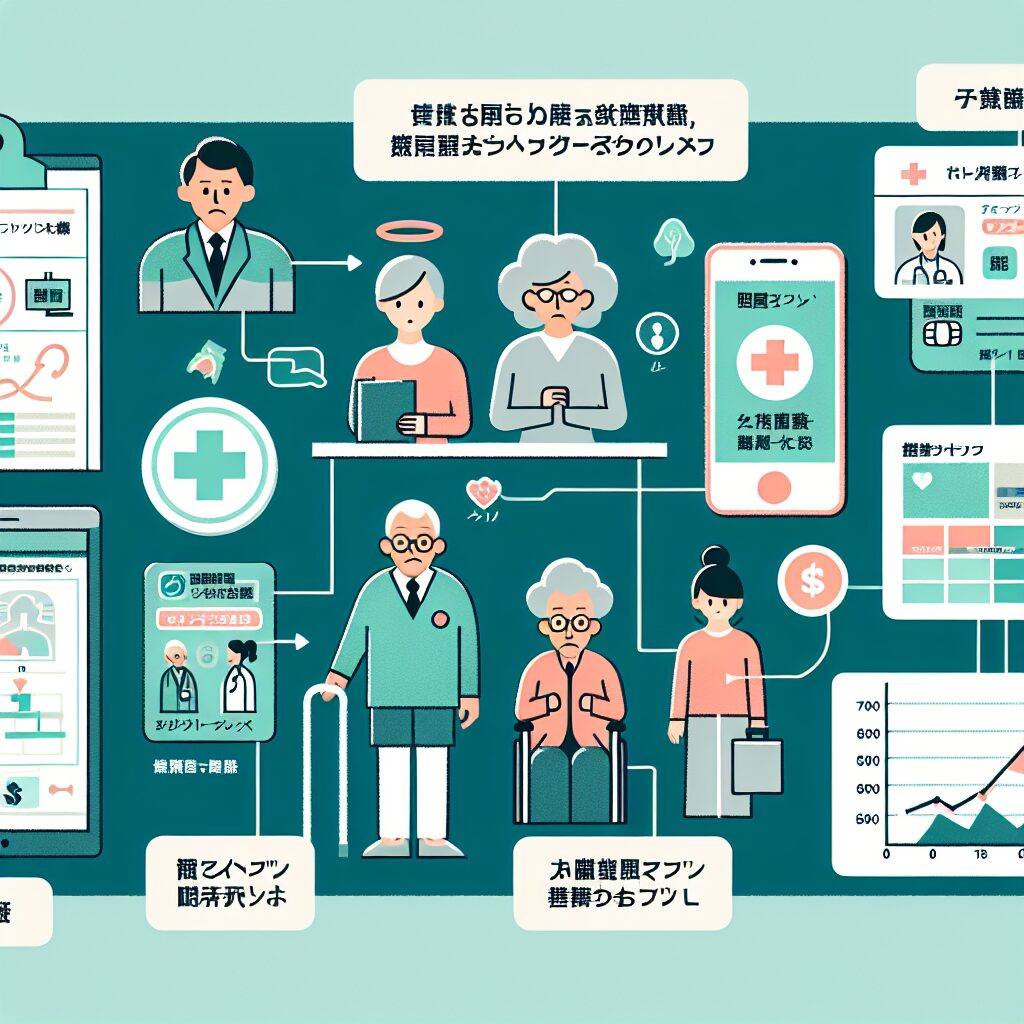

1. 後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の方が対象となる公的医療保険制度です。

この制度に加入することで、医療費の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割に設定されます。

ただし、制度の一環として、所得が一定以上の方については2022年10月から段階的に負担割合を2割に引き上げる措置が取られています。

これにより、特に2割負担の対象となる方々に対しては緩和措置が講じられており、2025年9月までの期間に限定して自己負担額の増加が抑えられるようにしています。

\n\nこの制度に加入する方法はシンプルで、75歳になるとそれまで加入していた他の医療保険から自動的に移行する仕組みです。

さらに、65歳以上で特定の障害認定を受けた方も加入することが可能です。

加入者には自治体から保険証や制度に関する案内が送られてくるため、スムーズに制度に移行できます。

また、制度の保険料は均等割額と所得割額に基づき、それぞれの都道府県で定められています。

このように、後期高齢者医療制度は高齢者の方々が安心して医療を受けるための重要な制度といえます。

この制度に加入することで、医療費の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割に設定されます。

ただし、制度の一環として、所得が一定以上の方については2022年10月から段階的に負担割合を2割に引き上げる措置が取られています。

これにより、特に2割負担の対象となる方々に対しては緩和措置が講じられており、2025年9月までの期間に限定して自己負担額の増加が抑えられるようにしています。

\n\nこの制度に加入する方法はシンプルで、75歳になるとそれまで加入していた他の医療保険から自動的に移行する仕組みです。

さらに、65歳以上で特定の障害認定を受けた方も加入することが可能です。

加入者には自治体から保険証や制度に関する案内が送られてくるため、スムーズに制度に移行できます。

また、制度の保険料は均等割額と所得割額に基づき、それぞれの都道府県で定められています。

このように、後期高齢者医療制度は高齢者の方々が安心して医療を受けるための重要な制度といえます。

2. 医療費負担割合の詳細

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合について詳しく見ていきましょう。

この制度の下では、医療費の自己負担割合が所得に応じて1割、2割、3割に区分されています。

つまり、制度に加入している方が支払う医療費の負担割合は、その方の所得によって異なります。

\n\n2022年10月の法改正以来、現行制度では新たに「2割負担」が導入されました。

これまで、一般的な所得の方は1割、現役並み所得の方が3割という形で設定されていましたが、今回の見直しにより、一定以上の所得がある方については、医療費の自己負担が2割に引き上げられました。

この新しい2割負担の対象者は、全国で約370万人にも上ると推計されています。

\n\n2割負担の対象となるのは、まず「課税所得が28万円以上」の方がいる世帯に該当する必要があります。

そして、その上で「年金収入」と「その他の合計所得」が世帯単位で一定額を超えていることが条件です。

具体的には、単身世帯の場合、これらの合計が200万円以上であるとき、また複数人世帯の場合は320万円以上であるときに、その世帯の医療費負担割合が2割となるのです。

\n\n結果として多くの高齢者に影響を及ぼす可能性があるこの変更は、2025年9月末まで配慮措置が設けられています。

この配慮措置によって、負担の増加が急激にならないように調整され、1ヶ月あたりの負担増は最大で3000円に抑えられています。

しかし、この措置が終了する2025年10月以降は、受診回数の多い高齢者にとって大きな負担となる可能性があります。

\n\n適正な医療費負担を実現するために施行されたこの制度ですが、加入者は今後の改正動向にも注意が必要です。

そのため、特に2025年以降の動きに注目しつつ、自身の所得状況と合わせて慎重に検討していくことが大切です。

この制度の下では、医療費の自己負担割合が所得に応じて1割、2割、3割に区分されています。

つまり、制度に加入している方が支払う医療費の負担割合は、その方の所得によって異なります。

\n\n2022年10月の法改正以来、現行制度では新たに「2割負担」が導入されました。

これまで、一般的な所得の方は1割、現役並み所得の方が3割という形で設定されていましたが、今回の見直しにより、一定以上の所得がある方については、医療費の自己負担が2割に引き上げられました。

この新しい2割負担の対象者は、全国で約370万人にも上ると推計されています。

\n\n2割負担の対象となるのは、まず「課税所得が28万円以上」の方がいる世帯に該当する必要があります。

そして、その上で「年金収入」と「その他の合計所得」が世帯単位で一定額を超えていることが条件です。

具体的には、単身世帯の場合、これらの合計が200万円以上であるとき、また複数人世帯の場合は320万円以上であるときに、その世帯の医療費負担割合が2割となるのです。

\n\n結果として多くの高齢者に影響を及ぼす可能性があるこの変更は、2025年9月末まで配慮措置が設けられています。

この配慮措置によって、負担の増加が急激にならないように調整され、1ヶ月あたりの負担増は最大で3000円に抑えられています。

しかし、この措置が終了する2025年10月以降は、受診回数の多い高齢者にとって大きな負担となる可能性があります。

\n\n適正な医療費負担を実現するために施行されたこの制度ですが、加入者は今後の改正動向にも注意が必要です。

そのため、特に2025年以降の動きに注目しつつ、自身の所得状況と合わせて慎重に検討していくことが大切です。

3. 配慮措置とその影響

2025年9月までの配慮措置は、多くの高齢者にとって重要な制度です。

この措置は、医療費の負担が急激に増えることを防ぐために設けられています。

具体的には、特定の所得以上の高齢者に対して、医療費の負担割合が一時的に1割から2割に引き上げられました。

しかし、この負担増は最大で月3000円に抑えられるようになっています。

この措置は、2025年9月に終了します。

そのため、患者はそれ以降、窓口負担が本来の2割に戻ることとなり、一度に支払う金額が増える可能性があります。

この変更により、特に医療機関への頻繁な訪問が必要な高齢者や、その家族にとっては大きな影響が予想されます。

特に月々の医療費の増加は家計の負担となり、予算の見直しが必要となるかもしれません。

この機会に、ご自身やご家族の医療費を再検討し、今後の計画を立てることが賢明でしょう。

医療費の支払いに影響を受ける可能性のある方は、あらかじめ備えることが望まれます。

この措置は、医療費の負担が急激に増えることを防ぐために設けられています。

具体的には、特定の所得以上の高齢者に対して、医療費の負担割合が一時的に1割から2割に引き上げられました。

しかし、この負担増は最大で月3000円に抑えられるようになっています。

この措置は、2025年9月に終了します。

そのため、患者はそれ以降、窓口負担が本来の2割に戻ることとなり、一度に支払う金額が増える可能性があります。

この変更により、特に医療機関への頻繁な訪問が必要な高齢者や、その家族にとっては大きな影響が予想されます。

特に月々の医療費の増加は家計の負担となり、予算の見直しが必要となるかもしれません。

この機会に、ご自身やご家族の医療費を再検討し、今後の計画を立てることが賢明でしょう。

医療費の支払いに影響を受ける可能性のある方は、あらかじめ備えることが望まれます。

4. 2割負担の該当要件

後期高齢者医療制度において、医療費の2割負担の対象となるためには、いくつかの要件があります。まず、同じ世帯内で28万円以上の課税所得を持つ方がいることが条件の一つです。課税所得とは、所得税が課される所得を指します。さらに、年金収入とその他の合計所得の合計額が一定以上であることも重要です。

具体的には、単身世帯であればこの合計額が200万円を超える場合、複数人世帯では320万円を超える場合が該当します。年金収入は、公的年金控除等を差し引く前の金額であり、遺族年金や障害年金は含まれません。また、その他の所得には、事業所得や給与所得が含まれるため、それらを適宜合算する必要があります。

これらの基準に該当する方々は、同制度において従来の1割負担から2割負担となります。ただし、急な負担増を抑えるために2025年9月まで配慮措置が講じられています。この期間中は、増加する負担額が月に3000円を超えないよう制限されています。2025年10月以降は、この配慮措置が終了し、実質的に負担額が増加する可能性があるため、今のうちに自分の所得状況を確認しておくことが推奨されます。

まとめ

今回は、2025年の制度変更を見据えて、「後期高齢者医療制度」の理解を深めるためのガイドを紹介しました。

この記事では、具体的な制度の内容と、制度変更に伴う医療費負担の変化について詳しく解説しました。

原則として75歳以上の高齢者が加入するこの制度は、所得に応じた負担割合が設定されており、現在も多くの高齢者に利用されています。

重要なのは、2022年10月から始まった窓口負担割合の見直しにより、一定以上の所得がある方の負担が1割から2割に引き上げられた点です。

しかし、2025年9月末までの「配慮措置」により、月々の負担増が最大3000円までに抑えられています。

これは、高齢者にとって有効な支援策となっています。

この措置が終了する2025年10月以降に備え、自身や家族の医療費負担の変化を事前に確認し、適切な対応策を講じることが求められます。

後期高齢者医療制度の理解を深め、今後の制度変更にしっかりと備えていきましょう。

この記事では、具体的な制度の内容と、制度変更に伴う医療費負担の変化について詳しく解説しました。

原則として75歳以上の高齢者が加入するこの制度は、所得に応じた負担割合が設定されており、現在も多くの高齢者に利用されています。

重要なのは、2022年10月から始まった窓口負担割合の見直しにより、一定以上の所得がある方の負担が1割から2割に引き上げられた点です。

しかし、2025年9月末までの「配慮措置」により、月々の負担増が最大3000円までに抑えられています。

これは、高齢者にとって有効な支援策となっています。

この措置が終了する2025年10月以降に備え、自身や家族の医療費負担の変化を事前に確認し、適切な対応策を講じることが求められます。

後期高齢者医療制度の理解を深め、今後の制度変更にしっかりと備えていきましょう。

コメント