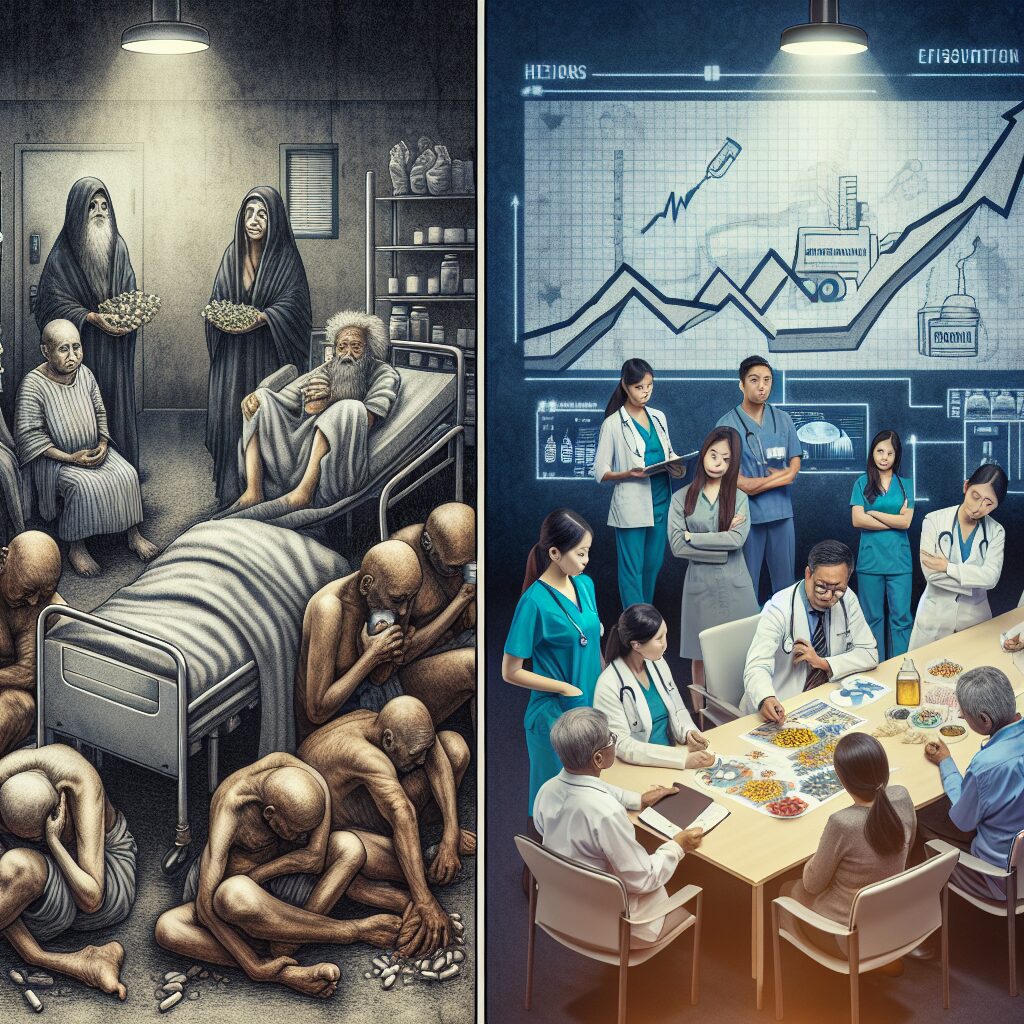

緩和ケアは終末期患者の痛みを和らげる重要な医療ですが、現在はがん患者に集中し、腎不全患者に対する支援が不足しています。医療制度の改善が急務であり、患者のQOL向上を目指す施策が求められています。

1. 緩和ケアとは何か?

緩和ケアは、患者の痛みや苦痛を和らげるための医療です。

主に終末期の患者に提供され、身体的な痛みだけでなく、精神的な苦痛も対象としています。

特に日本では、多くの患者が治療を必要としているにもかかわらず、緩和ケアが十分に届かない現状が存在します。

例えば、腎不全の終末期にある患者は、生きるための重要な機能を持つ腎臓が衰える中、限られた医療選択肢に直面します。

透析や腎移植といった選択を強いられる一方で、緩和ケアは十分な支援が得られないことが多いのです。

痛みを和らげるための鎮痛剤も限られ、必要な緩和ケアの診療が普及しない理由の一つとして、診療報酬の問題も指摘されています。

緩和ケアの必要性は高いにもかかわらず、がんなど特定の病気に比べ、支援が充実していない状況が続いています。

緩和ケアがより多くの患者に届くよう、制度や社会の意識改革が必要です。

改善のためには、鎮痛剤の種類を増やすことや新たなガイドラインの策定、診療報酬上の見直しが考えられます。

これらの取り組みが進むことで、緩和ケアが必要な全ての患者が適切な支援を受けられることが期待されます。

主に終末期の患者に提供され、身体的な痛みだけでなく、精神的な苦痛も対象としています。

特に日本では、多くの患者が治療を必要としているにもかかわらず、緩和ケアが十分に届かない現状が存在します。

例えば、腎不全の終末期にある患者は、生きるための重要な機能を持つ腎臓が衰える中、限られた医療選択肢に直面します。

透析や腎移植といった選択を強いられる一方で、緩和ケアは十分な支援が得られないことが多いのです。

痛みを和らげるための鎮痛剤も限られ、必要な緩和ケアの診療が普及しない理由の一つとして、診療報酬の問題も指摘されています。

緩和ケアの必要性は高いにもかかわらず、がんなど特定の病気に比べ、支援が充実していない状況が続いています。

緩和ケアがより多くの患者に届くよう、制度や社会の意識改革が必要です。

改善のためには、鎮痛剤の種類を増やすことや新たなガイドラインの策定、診療報酬上の見直しが考えられます。

これらの取り組みが進むことで、緩和ケアが必要な全ての患者が適切な支援を受けられることが期待されます。

2. 現状の課題

緩和ケアは命の終わりを迎える方々が穏やかに過ごせるようにするための重要な役割を果たします。

しかしながら、現在のところその対象はがん患者に限られがちで、腎不全など他の重大な病気を抱える患者には十分に提供されていません。

これは日本の医療制度におけるサポートの不十分さが一因となっています。

医療関係者は緩和ケアの充実を目指して努力を続ける中、具体的なサポート策がまだまだできていないのです。

腎不全患者たちは末期の苦痛に対して適切な対応がされず、苦しみ続けるケースが多いのが現状です。

これは緩和ケアが特定の病気に特化されており、腎疾患にはまだまだ手が届かない部分が多いことを示しています。

将来的には病名にとらわれず、全ての患者が適切な緩和ケアを受けられるよう、医療制度の見直しが急務と言えるでしょう。

しかしながら、現在のところその対象はがん患者に限られがちで、腎不全など他の重大な病気を抱える患者には十分に提供されていません。

これは日本の医療制度におけるサポートの不十分さが一因となっています。

医療関係者は緩和ケアの充実を目指して努力を続ける中、具体的なサポート策がまだまだできていないのです。

腎不全患者たちは末期の苦痛に対して適切な対応がされず、苦しみ続けるケースが多いのが現状です。

これは緩和ケアが特定の病気に特化されており、腎疾患にはまだまだ手が届かない部分が多いことを示しています。

将来的には病名にとらわれず、全ての患者が適切な緩和ケアを受けられるよう、医療制度の見直しが急務と言えるでしょう。

3. 改善に向けた動き

現在、腎不全患者への緩和ケアは十分とは言えませんが、それを変えるべく政治や学会が改善に向けた動きを始めています。

腎不全に関するガイドラインの整備が考慮されているほか、利用可能な鎮痛剤のバリエーションを増やすことが求められています。

このような見直しは、腎不全患者の苦痛軽減に大きく寄与するものと期待されています。

腎不全に関するガイドラインの整備が考慮されているほか、利用可能な鎮痛剤のバリエーションを増やすことが求められています。

このような見直しは、腎不全患者の苦痛軽減に大きく寄与するものと期待されています。

4. 患者や家族の声

近年、緩和ケアが必要とされる患者やその家族からの声が増えてきています。特に、緩和ケアががん患者を主な対象として発展してきたため、他の疾患を抱える方々には支援が行き届いていない現状があります。腎不全患者の中でも、透析を続けることが困難になるケースや年齢的に透析が現実的でない場合があり、それに対する緩和ケアの重要性が増しています。

ある患者の家族は、「人生を終える最期の時間に、できるだけ苦しまずに過ごしてほしい」と切実な願いを語ります。しかし現実には、慢性の腎不全患者への支援は限られており、痛み止めの選択肢も少ないのが現状です。このため、患者自身やその家族が医療現場における理解と対応の強化を求めています。

さらに、家族が望む「穏やかな最期」とはほど遠い現実に直面し、精神的な負担も大きくなっています。このような状況は、患者本人だけでなく、その周りの大切な人たちにも多大な影響を及ぼします。緩和ケアの診療ガイドライン見直しや、より広範な疾患を対象にした制度改革が求められています。

患者やその家族の声を医療システムに反映させることは、緩和ケアのさらなる充実に繋がり、その結果、患者が安心して過ごせる環境を提供することができます。今後は、患者のQOL向上を第一に考えた政策の実現が望まれます。

まとめ

日本では、全ての患者が穏やかな最期を迎えることができるよう、医療制度の包括的な改革が求められています。

緩和ケアとは、患者が人生の最終段階において身体的、心理的、社会的な苦痛を和らげ、クオリティ・オブ・ライフを向上させるための重要なケアです。

しかし現状では、がん患者を中心にしか緩和ケアが行われておらず、腎不全などの患者へのサポートは十分ではありません。

政治や医療界がこの問題に対し、徐々にではありますが動き始めています。

透析を行わないという選択をした場合、患者は尿毒症などの身体的苦痛に直面することとなり、十分な緩和ケアが提供されなければなりません。

しかし、緩和ケアの診療ガイドラインが整備されていなく、また、診療報酬においても加算が認められる疾患が限られているため、ケアが行き届いていない現状があります。

緩和ケアの普及に向けては、具体的な施策の導入が不可欠です。

診療ガイドラインの整備、医療従事者への教育、緩和ケア対象疾患の拡大、診療報酬制度の見直しといった、多角的なアプローチが求められています。

これらが実現すれば、全ての患者が人生の最終段階において出来る限り豊かな時間を過ごせるようになるでしょう。

緩和ケアとは、患者が人生の最終段階において身体的、心理的、社会的な苦痛を和らげ、クオリティ・オブ・ライフを向上させるための重要なケアです。

しかし現状では、がん患者を中心にしか緩和ケアが行われておらず、腎不全などの患者へのサポートは十分ではありません。

政治や医療界がこの問題に対し、徐々にではありますが動き始めています。

透析を行わないという選択をした場合、患者は尿毒症などの身体的苦痛に直面することとなり、十分な緩和ケアが提供されなければなりません。

しかし、緩和ケアの診療ガイドラインが整備されていなく、また、診療報酬においても加算が認められる疾患が限られているため、ケアが行き届いていない現状があります。

緩和ケアの普及に向けては、具体的な施策の導入が不可欠です。

診療ガイドラインの整備、医療従事者への教育、緩和ケア対象疾患の拡大、診療報酬制度の見直しといった、多角的なアプローチが求められています。

これらが実現すれば、全ての患者が人生の最終段階において出来る限り豊かな時間を過ごせるようになるでしょう。

コメント