1. 南海トラフ地震の概要とリスク

この地域では、過去に100年から150年の間隔で巨大地震が繰り返し発生してきました。

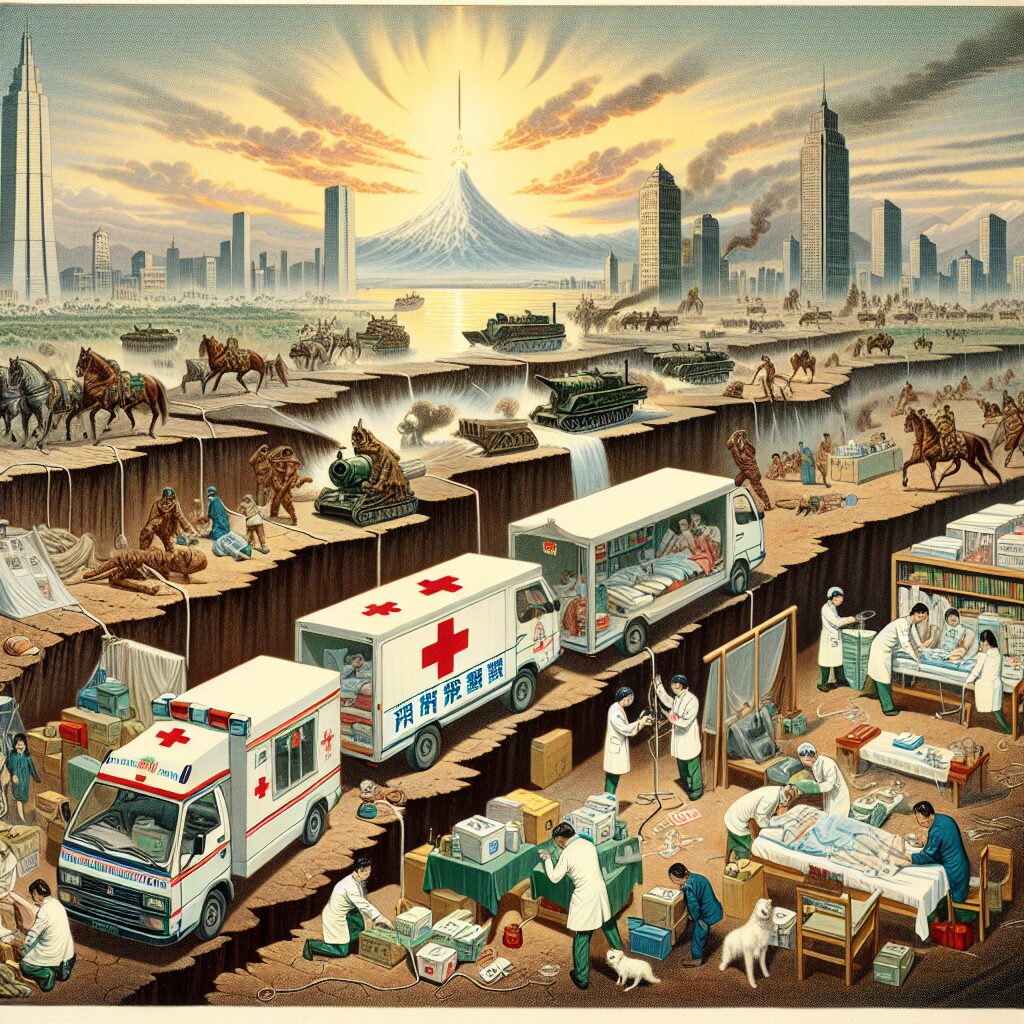

特に、南海トラフ地震は津波を伴うことが多く、沿岸部の医療機関や福祉施設に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

国の最新の分析によれば、約2300の医療機関と7300の福祉施設が浸水リスクの影響を受けるとされています。

このリスクに対処するためには、各施設において浸水対策や避難計画の策定が急務です。

また、非常用電源の確保や空調設備の整備も重要であり、特に病院や介護施設では入院患者や利用者の安全確保が課題となっています。

さらに今後の発生確率は、30年以内に約80%とされており、この数字は決して無視できるものではありません。

私たちは、こうしたリスクを理解し、地域社会全体で防災対策を講じることが求められています。

2. 医療機関と福祉施設の脆弱性

まず第一に、津波による施設の浸水リスクです。特に低層階にある病室や、施設内の重要な設備が浸水によって機能しなくなると、迅速な避難が難しくなる可能性があります。このため、各機関では低層階の使用形態を再検討し、重要な機器や備品を高い階に移動させることが考慮されるべきです。また、避難計画の策定や訓練を重ねることで、災害時に迅速かつ安全に対応できる体制を整えることが重要です。

次に、避難が困難な患者や利用者への対応です。病院や福祉施設では、多くの人々が自力での避難が難しい状況に置かれています。そのため、施設内での待避場所の確保や支援体制の構築が不可欠です。さらに、緊急時に対応できる非常用電源の確保や、長期間の対応が可能な備蓄品の準備も必要です。特に水害に備えた設備の耐水性強化など、具体的な防災対策を早急に進めることが求められます。

これらの対策を講じるためには、施設の管理者だけでなく、地域コミュニティや行政機関が一体となって協力することが不可欠です。医療機関と福祉施設の機能が失われると、地域全体の医療と福祉に大きな影響が及ぶため、迅速で効果的な対策を取ることが求められています。

3. 避難準備と備蓄の必要性

このような地震に備えることの重要性は言うまでもありません。

特に、津波による迅速な避難が求められることから、医療機関や福祉施設では事前の備蓄や訓練が欠かせません。

\n具体的には、浸水の危険がある低層階に病室を設けないよう配慮すること、水や食料の備蓄場所が安全であることを確認することが大切です。

また、発災後にも極端な暑さや寒さが予想されるため、空調設備が適切に機能するかどうかを事前に確認しておく必要があります。

そして、非常用電源の浸水対策も重視されるべきです。

これらの対応が迅速に行われることで、災害時における施設の機能維持や命の安全確保に寄与します。

4. 地域社会との連携強化

また、避難訓練の実施も地域連携の一環として欠かせません。具体的な避難経路や安全な避難場所の確認を地域住民と共に行うことで、実際の災害時に迅速な避難が可能になります。地域住民全体で避難訓練を行うことで、共通の認識を持ち、相互に助け合う体制を築くことができます。

さらに、防災計画の策定においては、専門家の助言を積極的に取り入れることが重要です。専門家の知見を元に、地域の特性に応じた現実的な防災計画を立てることが、被害を最小限に抑えることにつながります。

最後に、自治体との協力による防災体制の構築が必要です。自治体と地域の様々な団体が手を携えて、効率的かつ迅速な災害対応ができる体制を作り上げることが、南海トラフ地震のような大規模災害における被害を減少させる鍵となります。

5. まとめ

30年以内に80%の確率で発生するとされるこの地震に備えることは特に重要です。

医療機関や福祉施設も例外ではありません。

津波がもたらす浸水リスクに対し、各施設は事前準備を強化する必要があります。

まず第一に、施設ごとの備えとして、低層階に重要な設備や病室を配置しないことが求められます。

また、水や食料などの備蓄品は、安全な場所に格納されているか、そして非常用電源の浸水防止対策が確実に行われているかの点検が重要です。

地域全体での防災能力を高めるためには、住民と施設の信頼関係が欠かせません。

避難計画を周知し、定期的な訓練を行うことで、地震発生時にも落ち着いて行動できる環境を整えることが大切です。

これにより、より多くの命を守ることが期待できます。

各施設や自治体は、南海トラフ地震への備えを再確認し、信頼性の高い防災体制構築に向けて努力を続けていかなければなりません。

コメント